لماذا يُعدّ إدماج التربية الإعلامية أمرا حاسما في تونس؟

شهد العقدان الأولان من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لعالم الاجتماع الفرنسي جيرالد برونر، «تحريرٌ واسعٌ لسوقٍ معرفي يمكننا تسميته أيضًا بسوقِ الأفكار». ففي كتابه نهاية العالم المعرفية الصادر سنة 2021، يشير برونر إلى أن العقل البشري لم يسبق له أن واجه هذا الكمّ الهائل من المعلومات، المتاحة بشكل فوري، ومن دون أي ترتيب أو تسلسل. في هذا المشهد المُشبّع حيث تختلط الحقيقة بالرأي، والعاطفة بالتضليل، يصبح من الحيوي إعادة التفكير في علاقتنا بالمعلومة.

وفي هذا السياق، تكتسي فكرة إدماج مادة التربية الإعلامية في المدارس التونسية معنى حقيقيًا. ليس كخيار إضافي في المنهج الدراسي، بل كاستجابة لأزمة عالمية. فتهيئة الشباب للتفاعل مع هذا الفضاء المعلوماتي المفتوح تعني تزويدهم بالأدوات اللازمة لفهمه، وتحليله، والتفاعل معه بشكل نقدي، بل والمساهمة فيه من موقع المواطن الواعي والمشارك.

ذلك أن التربية على وسائل الإعلام لا تقتصر اليوم على تعلّم كيفية استهلاك المعلومة. بل تهدف إلى تنمية الفكر النقدي، والقدرة على كشف السرديات المهيمنة، ومقاومة آليات التلاعب. وهي أيضًا وسيلة لمحاربة الأخبار الزائفة، وتعزيز المواطنة الرقمية، وتفسير أدوار وسائل الإعلام في المجتمع، وتمكين التلاميذ من إنتاج محتوى إعلامي، إبداعي أو مواطني.

لكن لا يمكن لهذه المقاربة أن تتحقق دون إعادة تعريف دقيق لما نعنيه اليوم بكلمة "إعلام". فبعد أن كان هذا المعنى مختزلاً في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون، أصبح يشمل منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب. هذه المنصات لم تعد مجرد وسائط للترفيه، بل أصبحت محورية في تشكيل الرأي العام، لا سيما بين فئة الشباب. منذ أيام قليلة في جوان 2025، صرّح نيل موهان، المدير التنفيذي لمنصة يوتيوب، أن خدمة يوتيوب شورتس تسجّل أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميًا – أي أنها ضاعفت جمهورها ثلاث مرات خلال عام واحد فقط.

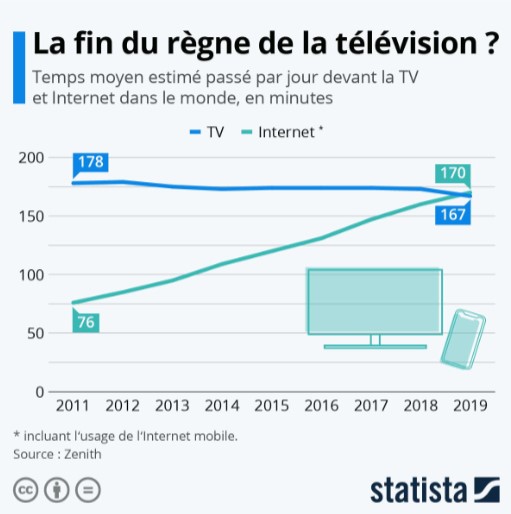

ويواكب هذا التحول تغيّر عميق في أنماط الاستهلاك الإعلامي. إذ تشير دراسة صادرة عن مركز بيو للأبحاث في جويلية 2025، إلى أن 83٪ من البالغين الأمريكيين يستخدمون خدمات البث التدفقي، مقابل 36٪ فقط ما زالوا مشتركين في قنوات التلفزيون التقليدي. أما على الصعيد العالمي، فتظهر إحصائيات من منصة ستاتيستا أن سنة 2019 شكّلت نقطة تحوّل فارقة، حيث تجاوز متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الأفراد على الإنترنت الوقت المخصّص لمشاهدة التلفاز.

لكن هذا التحول لا يُقاس بالأرقام فقط. فنحن أمام انتقال ثقافي شامل، يهيمن عليه « اقتصاد الانتباه »، حيث لم تعد المعلومة تُنتج لكي تُفهم، بل لكي تُرى وتُشارك وتنتشر. وتقوم الخوارزميات برسم خريطة ما يظهر وما يُخفى، حسب منطق تجاري خفي. وهنا، يصبح تعليم الإعلام ضرورة تتجاوز الاستخدام التقني، لتصل إلى فهم الآليات: كيف تعمل أنظمة التوصية؟ ما مصير البيانات الشخصية؟ ما الذي يجعل المحتوى ينتشر؟ وكيف تُبنى الفقاعات الإعلامية؟

ولا يمكن لهذا المشروع أن يُختزل في مقاربة تقنية أو خطاب أخلاقي. فالأمر يستدعي ثقافة رقمية نقدية، تجمع بين علوم الإعلام والاتصال، والعلوم الإنسانية الرقمية، وعلم الاجتماع التواصلي، وعلوم التربية. وهنا يظهر دور معهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس بوصفه جهة فاعلة في هذا التحول. وليس من المجدي الاكتفاء بإرسال صحفيين إلى المدارس، بل ينبغي التفكير في إنشاء مسار أكاديمي مستقل، له مرجعيته النظرية، ومقاربته التعليمية، وأهدافه الخاصة.

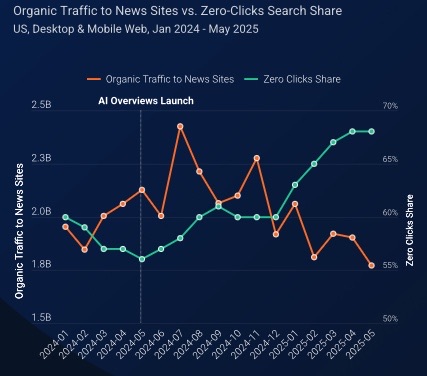

وتزداد أهمية هذا المسار مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي. فقد بيّن تقرير صادر عن شركة سيميلار ويب سنة 2025، أن طلبات البحث المتعلقة بـ تشات جي بي تي ارتفعت بنسبة 212٪، بينما تراجع عدد زيارات المستخدمين إلى مواقع الأخبار بنسبة 26٪. هذا التغير يفرض ضرورة جديدة: أن يتعلم التلاميذ التمييز بين النصوص المولَّدة آليًا والنصوص التحليلية، وأن يطوّروا القدرة على الشك والتحقق وكشف الانحيازات، وألا يخلطوا بين السلاسة اللغوية والمصداقية.

في عالمٍ مضطرب ومشوَّش، يجب أن تعود المدرسة إلى موقعها كبوصلة فكرية. فالتربية الإعلامية لا تعني فقط أدوات رقمية، بل منهجية تفكير، ويقظة نقدية، ومرجعية فكرية مستقلة. إنها أساس الديمقراطية، وسدّ منيع ضد التلاعب، وآلية للاندماج الرقمي. لتونس اليوم فرصة فريدة، ولكنها لا تحتمل التردد أو العشوائية. حان الوقت لأن تصبح التربية الإعلامية ركيزة مركزية في المنظومة التربوية، وأن يضطلع معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمسؤوليته الكاملة في هذا المسار الوطني.

• بقلم محمد علي سوسي + الذكاء الاصطناعي